РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА

ОГЛАВЛЕНИЕ

- ПРЕДИСЛОВИЕ

- ГЛАВА 1. Региональная экономика как наука

- 1.1. Региональная экономика и ее место в система экономических наук

- 1.2. Основные понятия региональной экономики

- ГЛАВА 2. Теоретические основы региональной экономики

- 2.1. Теории размещения хозяйственной деятельности

- 2.2. Теории специализации региональной экономики

- 2.3. Формирование региональной науки и отечественная школа региональных экономических исследований

- 2.4. Новые парадигмы и концепции региона

- ГЛАВА 3. Методы регионального анализа

- 3.1. Схема функционирования экономики региона

- 3.2. Информационная база регионального анализа

- 3.3. Направления анализа экономики региона

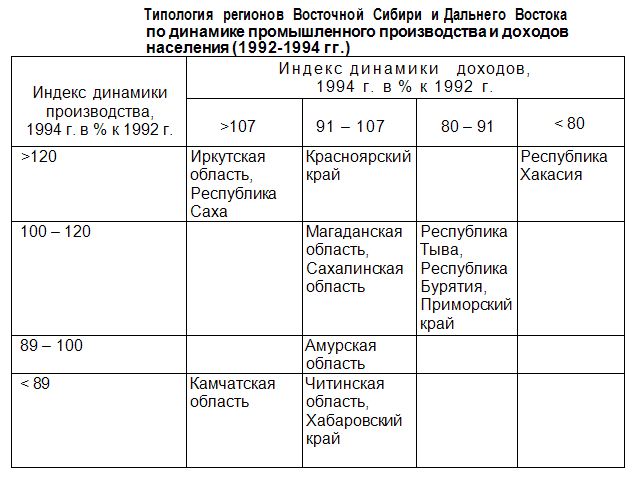

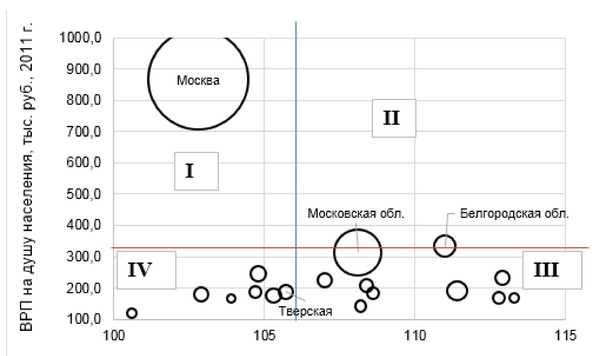

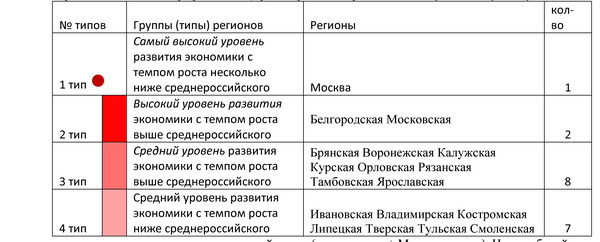

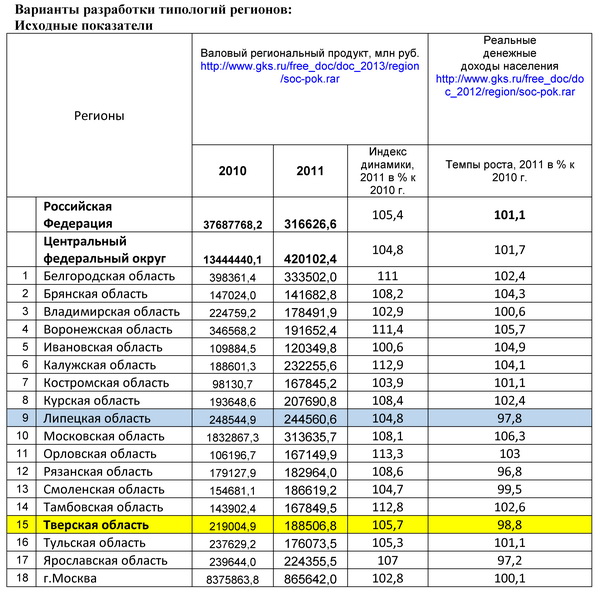

- 3.4. Типология регионов

- 3.5. Методы анализа межрегиональных связей и территориальной структуры национальной экономики

- ГЛАВА 4. Моделирование региональной экономики

- ГЛАВА 5. Региональная динамика и трансформации экономического пространства

- 5.1. Проблемные свойства современной пространственной структуры российской экономики

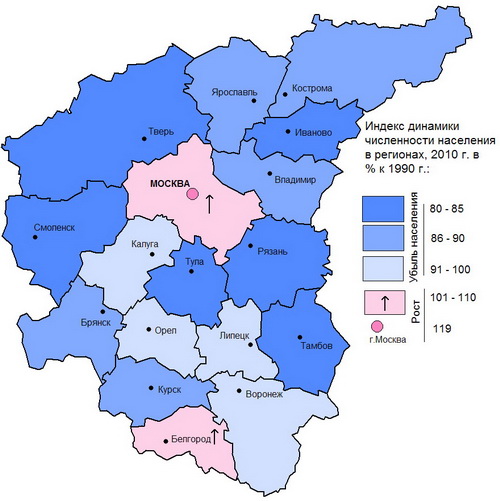

- 5.2. Динамика населения

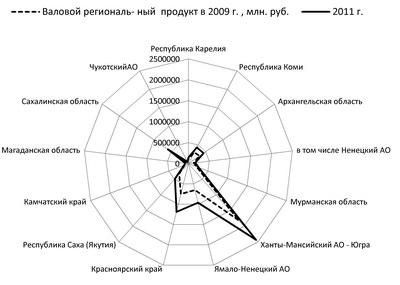

- 5.3. Динамика производства

- ГЛАВА 6. Проблемные регионы

- 6.1. Проблемные регионы: типы и анализ особенностей

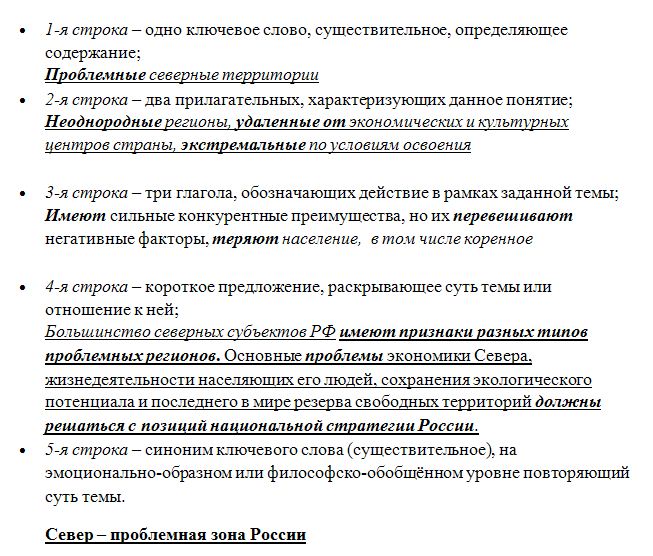

- 6.2. Север как проблемная территория

- 6.3. Современные проблемы регионального развития (заключение)

- ГЛАВА 7. Мировой опыт государственного регулирования регионального развития

- 7.1. Опыт политики стимулирования развития и выравнивания

- 7.2. Стимулирующая политика: опыт Китая

- ГЛАВА 8. Государственное регулирование регионального развития в Российской Федерации

- 8.1. Региональная политика: понятие, цели

- 8.2. Средства реализации региональной политики

- 8.3. Социальное и экономическое измерения региональной политики

- ГЛОССАРИЙ

- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

Тверской государственный университет

С.И. ЯКОВЛЕВА

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА

Тверь 2015

УДК 332.14 (075.8)

ББК У04я73-2+У050.22я73-2

Я 47

.Яковлева С.И.

Я47 Региональная экономика и политика [Электронный ресурс]:Учебное пособие. 2-е издание. - Тверь: Твер. гос. ун-т, 2015. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM).

Электронное издание посвящено основам региональной экономики и политики для формирования профессиональных навыков регионального социально-экономического анализа, моделирования и управления.

Для студентов университетов, изучающих курсы региональной экономики и политики, стратегического планирования регионов и городов.

© Тверской государственный университет, 2015

© Яковлева С.И., 2015

.ПРЕДИСЛОВИЕ

Цель дисциплины состоит в ознакомлении студентов с основами региональной экономики как отрасли экономического знания, синтезирующей представления о пространственных, экологических и системных аспектах экономических процессов.

Главными задачами при изучении данного курса выступают:

- выявление роли региональных факторов в социально-экономическом развитии;

- овладение теоретическими основами региональной экономики, методами региональных исследований;

- выявление современных проблем регионального развития и региональной экономической политики в России;

- анализ зарубежного опыта региональных исследований и региональной политики;

- изучение современных методов и инструментов управления социально-экономическим развитием региона.

Умения и навыки, приобретаемые студентами в результате изучения дисциплины: методы регионального анализа

- Выявление схемы функционирования экономики региона

- Выбор и подготовка статистической базы регионального анализа

- Выбор направления анализа (и методов) экономики региона

- Умение идентифицировать регион по существующим (и самостоятельным) типологиям регионов

- Анализировать межрегиональные связи и территориальную структуры экономики

- Моделирование региональной экономики

- Выявлять и диагностировать проблемы регионального развития

- Знакомство и овладение системой методов формирования документов территориального прогнозирования и планирования.

Глава I. Региональная экономика как наука

Основные вопросы

Предмет региональной экономики. Основные понятия региональной экономики. Регион и системы регионов. Экономическое пространство. Региональная экономика в системе наук.

1.1. Региональная экономика и ее место в система экономических наук

Термин "региональная экономика" был предложен известным исследователем региональных социально-экономических проблем и их планирования В.Ф. Павленко. Он же в начале 1970-х гг. определил содержание предмета региональной экономики как "конкретной экономики отдельных регионов, общие закономерности, факторы и проблемы их развития" (это узкое понимание).

В.Ф. Павленко включил в содержание предмета региональной экономики следующие вопросы:

- Общеэкономические проблемы развития регионов и характеризующие их показатели

- Проблемы развития сферы материального производства

- Проблемы региональной демографии

- Проблемы региональной социологии

- Проблемы развития отраслей непроизводственной сферы.

В этот же период ряд определений региональной экономики были даны академиком Н.Н. Некрасовым. Предметом региональной экономики как "науки о регионах" он считал "широкое комплексное изучение совокупности экономических и социальных факторов с целью... формирования производственно-технической и социально-культурной базы отдельного района и всей системы экономических районов страны." Главной частью этой науки Некрасов считал "рациональное размещение производительных сил".

Новейшие работы отечественных авторов по региональной экономике совершенно обоснованно делают упор на системный подход к предмету науки. Так, по мнению академика А.Г. Гранберга, основными составляющими предмета региональной экономики являются:

- экономика отдельного региона;

- экономические связи между регионами;

- региональные системы (национальная экономика рассматривается как система взаимодействующих регионов);

- размещение производительных сил (природные ресурсы, население, производство, инфраструктура);

- региональные аспекты экономической жизни, включая региональные аспекты финансов, инвестиционного процесса, трудовой деятельности, уровня жизни и т.д.

Региональная экономика - сравнительно молодая учебная дисциплина, в советской высшей школе она не преподавалась. Ее заменял курс «экономическая география», который являлся начальным циклом экономического образования, т.е. изучался до экономической теории. Однако этот курс оказался слабо связан с дисциплинами современного экономического образования (макроэкономикой и микроэкономикой), он оставлял в стороне изучение сложных проблем трансформационного периода. Напротив, в современной экономической науке региональная экономика давно признана как самостоятельная и важная отрасль знаний. Здесь еще в советский период сформировались научные школы мирового уровня, среди которых наиболее известной и получившей мировое признание является новосибирская школа, сформировавшаяся в Институте экономики и организации промышленного производства под руководством академика А.Г. Гранберга.

Гранберг А.Г. - автор фундаментального учебника «Основы региональной экономики».М.: ГУВШЭ, 2006 (с переизданиями в 1990-х - начале 2000-х гг.). Наше издание опирается на этот учебник А.Г.Гранберга с дополнениями в теории, методах и аналитических таблицах (обновление показателей, удлинение динамических рядов).

Гранберг А.Г. - автор фундаментального учебника «Основы региональной экономики».М.: ГУВШЭ, 2006 (с переизданиями в 1990-х - начале 2000-х гг.). Наше издание опирается на этот учебник А.Г.Гранберга с дополнениями в теории, методах и аналитических таблицах (обновление показателей, удлинение динамических рядов).

Место региональной экономики в современной науке необходимо рассматривать в двух измерениях. С одной стороны, региональная экономика входит в систему наук о регионах. С другой стороны, она принадлежит системе экономических наук.

Региональная экономика на Западе именуется «региональной наукой» (Regional Science), которая сформировалась в 1950-х годах. Идеолог и организатор – У. Айзард (W.Isard). Это синтетическое научное направление, полностью включающее региональную экономику, стремится изучать регионы как целостные системы, отдавая приоритет междисциплинарным исследованиям.

В структуре экономической науки и экономического образования есть два полюса: микроэкономика и макроэкономика. Однако совмещение этих базисных наук не образует замкнутой системы. Третьим полюсом должна стать и постепенно становится региональная экономика. Тогда ядро экономической науки будет строиться как трехполюсная система: макроэкономика, микроэкономика, региональная экономика. Заметим, что неправильно воспринимать региональную экономику как некую мезоэкономику, т.е. стоящую в промежутке между макро и микроэкономикой. Это неприемлемо, так как предмет региональной экономики носит самостоятельный характер, а не является комбинацией предметов макро и микроэкономики.

Место региональной экономики в современной науке:

- Регионалистика (регионоведение, регионология)

- Система экономических наук

- Региональные науки.

1.2. Основные понятия региональной экономики

Во всякой науке самым трудным оказывается определение исходных положений и понятий. В математике это понятие о числе, в физике - понятие о материи и энергии, в региональной экономике - понятие территории и региона.

Территория – это ограниченная часть твердой поверхности земли, характеризующаяся определенной площадью, географическим положением и другими признаками.

Акватория – ограниченная часть водной поверхности земли.

Аэротория – часть воздушной оболочки Земли, соотнесенная с определенной территорией или акваторией.

Геотория – понятие, объединяющее категории "территория", "акватория" и "аэротория". В дальнейшем, если это не оговорено особо, мы будем пользоваться термином "территория".

Неоднородность территории по различным признакам или чрезмерная величина территории обусловливает необходимость ее членения на части, которыми являются регионы.

В общем смысле, регион – это определенная территория, отличающаяся от других территорий по ряду признаков и обладающая некоторой целостностью, взаимосвязанностью составляющих ее элементов. Конкретизация и содержательная интерпретация термина осуществляется при выделении определенных типов регионов. Наиболее используемое определение: регион - это часть территории, обладающая общностью природных, социально-экономических, национально-культурных и других условий.

Таким образом, регион как хозяйственная подсистема более сложное образование, чем отрасль, обычно объединяющая совокупность предприятий и производств, однородных в технологическом отношении.

Термин регион может употребляться в следующих значениях:

- Административно-территориальная единица унитарного государства или федерации (муниципальное образование или субъект Федерации).

- Экономико-географический район, включающий совокупность таких административно-территориальных единиц.

- Территориальная единица национального социально-экономического пространства, характеризующаяся наличием определенного явления или их совокупности.

Соответствие между исходным понятием «территория» и дополняющими понятиями региональной экономики:

- исходное понятие - территория

- дополняющие понятия - акватория и аэротория

- родовое понятие, объединяющее содержание исходного и дополняющих понятий - геотория.

Соответствие между понятиями «регион» и «район»:

- регион - областной, межстоличный

- район - административный, внутригородской, крупный экономический, внутриобластной, муниципальный.

Категории, к которым относится понятие «регион»:

- весьма абстрактное понятие («регион вообще»)

- типологическое понятие

- условное понятие

- фундаментальное понятие.

Главные принципы выделения регионов в экономике:

- выделение регионов с позиций административного и экономического управления

- выделение регионов с позиций места в территориальном разделении труда

- выделение регионов с позиций функционирования рынков труда, товаров и услуг

- выделение регионов с позиций типичности социально-экономических проблем.

Последовательность расширения понятия «регион» путем включения новых аспектов изучения:

- регион – сосредоточение природных ресурсов и населения, производства и потребления товаров, сферы обслуживания

- регион – субъект экономических отношений

- регион – носитель особых экономических интересов

- регион – многофункциональная и многоаспектная система.

Теории развития региона опираются на достижения следующих направлений современной экономической науки:

- макроэкономика

- микроэкономика

- институциональная экономика

- региональная экономика

- национальная экономика.

Главные признаки эволюции теории региона:

- повышение роли нематериальных целей и факторов экономического развития

- возможности междисциплинарных знаний

- переход региона на модель устойчивого эколого-социо-экономического развития.

Деление территории на регионы – районирование. Основные виды районирования для целей государственного регулирования территориального развития России:

- административно-территориальное деление

- общее экономическое районирование

- проблемное экономическое районирование.

Основные виды районирования:

- Административно-территориальное деление - 83 региона – субъектов федерации (края, области, автономные округа одна автономная область и два города федерального значения),

8 федеральных округов (табл.1):

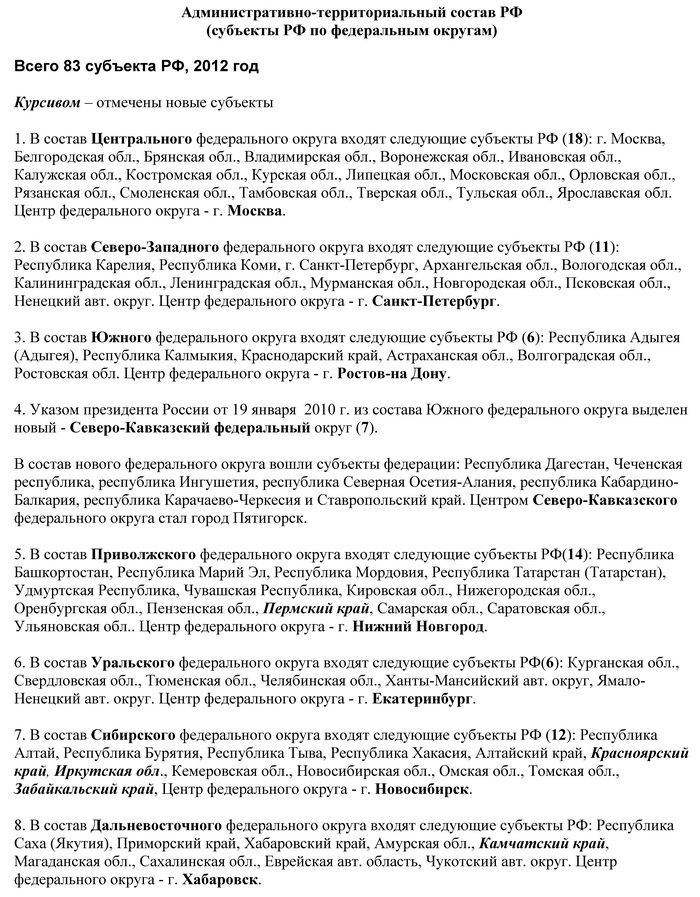

Рис. 1. Административно-территориальное деление РФ

Единицы современного административно-территориального деления регионов-субъектов РФ (с 1.01.2006 г.):

- городские поселения

- муниципальные районы

- сельские поселения (вместо сельских округов)

- городские округа.

Таблица 1. Сопоставление границ федеральных округов и экономических районов (Кузнецова О.В., 2012. С.37)

- Общее экономическое районирование - 11 экономических районов,

две макроэкономические зоны: Запад (европейская часть и Урал) и Восток (Сибирь и Дальний Восток),

межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия (МАЭВ) - табл.2:

Таблица 2. Состав межрегиональных ассоциаций экономического взаимодействия субъектов РФ (Кузнецова О.В., 2012. С.43)

- Проблемное экономическое районирование - депрессивные, кризисные, приграничные, отсталые (слаборазвитые) регионы, зона Севера. Проводится для целей государственного регулирования территориального развития.

- Социально-экономическое районирование, 2010

Система АТД европейских стран слишком разрозненная. С 2003 г. введена общая классификация территориальных единиц для статистического учета (NUTS), критерий выделения регионов разного уровня – численность населения*: NUTS-1 уровня – 3–7 млн. чел., NUTS-2 уровня – 800 тыс. – 3 млн. чел., NUTS-3 уровня – 150–800 тыс. чел. Эстония, Латвия, Литва, Мальта – единые регионы NUTS-2 уровня. Субъекты РФ, как правило, соответствуют европейским регионам NUTS–2 уровня.

* Региональная политика стран ЕС/ Центр европейских исследований ИМЭМО РАН. Отв. Ред. А.В.Кузнецов. – М.: ИМЭМО РАН, 2009. – 230 с.

Соответствие между территориальными единицами статистического бюро ЕС (Евростат) – НАТС (NUTS – Nomenclature of Territorial Units for Statistics) и единицами административно-территориального деления государств в Европе:

- Регионы первого ранга (HATC-1) – субъекты федерации, автономные образования, крупные регионы (всего 77 регионов в 15 странах)

- Регионы второго ранга (НАТС-2) – провинции, департаменты, правительственные округа (всего 206)

- Регионы третьего ранга (НАТС-3) – графства, префектуры и т.п. (всего 1031).

Трансграничные регионы, объединенные с приграничными регионами России в ассоциации сотрудничества:

- Финляндия

- Белоруссия

- Украина

- Казахстан.

*Новое: Белорусско-российско-украинский приграничный макрорегион (БРУП-27) с общей площадью около 900 тысяч кв. км и протяженностью границы 4460 км располагает значительным человеческим и производственным потенциалом: здесь проживает 50 млн. человек, а совокупный валовый региональный продукт, рассчитанный по паритету покупательной способности (ВРП ППС), превышает 460 млрд. долларов США. Наибольший вклад в общее промышленное производство дают украинские регионы (48,3%), сельскохозяйственное производство — российские (48,2%). При этом российские приграничные регионы концентрируют 80% всех инвестиций БРУП-27, в то время как украинские и белорусские регионы сильно отстают по этому показателю. Регионы белорусско-российско-украинского приграничного сотрудничества сильно различаются по масштабам экономики и значению для национальных экономик своих стран. Валовый региональный продукт, рассчитанный по паритету покупательной способности, белорусских приграничных регионов составляет 36% ВВП (ППС) своей страны, российских — 8%, украинских — 61%. Более половины экономического потенциала приграничных регионов трех стран сосредоточено в южной части российско-украинского участка БРУП. На белорусско-российском и российско-украинском участках границы формируются международные функциональные регионы, основу которых создают взаимные экономические и инвестиционные связи как унаследованные от советского времени, так и возникающие в новых хозяйственных условиях. Из всех накопленных Россией, Беларусью и Украиной прямых взаимных инвестиций в странах СНГ 30% (14 млрд. долларов) приходится на приграничные регионы друг друга. При этом выделяются два типа функциональных регионов — транспортно-логистические (Полесский и Придеснянский) и комплексные (Верхнеднепровский, Брянско-Гомельский, Слобожанский и Донецкий).

Источники:

- Приграничное сотрудничество регионов РФ, Беларуси и Украины. Доклад № 17/2013. СПб.: Центр интеграционных исследований.

- Доклад

- Приложение к докладу

- Презентация

28 Декабря, 2009. Проект «Система индикаторов евразийской интеграции ЕАБР 2009»

.Регионы мира – международные сообщества:

- регион ЕС

- регион СНГ

- Северо-Американская ассоциация свободной торговли

- Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС)

- Азиатско-Тихоокеанский регион

- Евразийский экономический союз*

*НОВОЕ: 23 декабря 2013 г. лидеры «таможенной тройки» Владимир Путин, Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев приняли участие в заседании Высшего евразийского экономического совета в Москве. На этой встрече президенты России, Беларуси и Казахстана обсудят основные вопросы взаимодействия государств Единого экономического пространства. Там же планируется подписание «дорожной карты» по вступлению Армении в Таможенный союз. О перспективах сотрудничества в рамках евразийских интеграционных объединений рассказал в интервью телеканалу «МИР 24» руководитель Центра стран СНГ и Балтии Леонид Вардомский: послушать интервью: Евразийский экономический союз. Подписание договора о создании такого объединения намечено на середине 2014 года. Сегодня реализован уже проект Таможенного союза. Государства беспошлинно могут поставлять друг другу товары, и одновременно они окружены единым внешним тарифом. Начата реализация проекта Единого экономического пространства, которое помимо торговой свободы предполагает еще свободу движения капитала, людей и услуг. Это сейчас в стадии реализации. Не все еще здесь сделано, есть еще вопросы. Например, вопросы доступа к транспортным средствам друг друга, вопросы тарифной политики. Это требует еще какого-то времени. Но параллельно будет запущен проект Евразийского союза, который вбирает в себя и Таможенный союз, и Единое экономическое пространство и добавляет еще кое-что, что будет записано в договоре. Проблемы связаны с тем, что в странах разное законодательство, разные институты. Например, сильно различаются таможенные тарифы. В Беларуси они ниже, в России выше. Разные виды перевозок тоже имеют разные тарифы. Поэтому, чтобы это было действительно Единым экономическим пространством, нужно, чтобы тарифы были схожими, чтобы создавать единые условия конкуренции для производителей. Это очень важная задача, но она болезненная. Если мы будем унифицировать, какие-то страны будут лишаться привычных доходов бюджета, какие-то получат дополнительные преимущества. И баланс интересов достигается не сразу.

** Опыт реализации интеграционных инициатив на постсоветском пространстве позволяет выделить пять регионов:

- СНГ-12 (все государства постсоветского пространства);

- ЕврАзЭС-5 (Россия, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Таджикистан);

- ЕврАзЭС-3 (Россия, Казахстан и Беларусь);

- ЕЭП-4 (Россия, Украина, Беларусь и Казахстан);

- ЦА-4 (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан).

**Источник: Система индикаторов евразийской интеграции ЕАБР (Презентация)

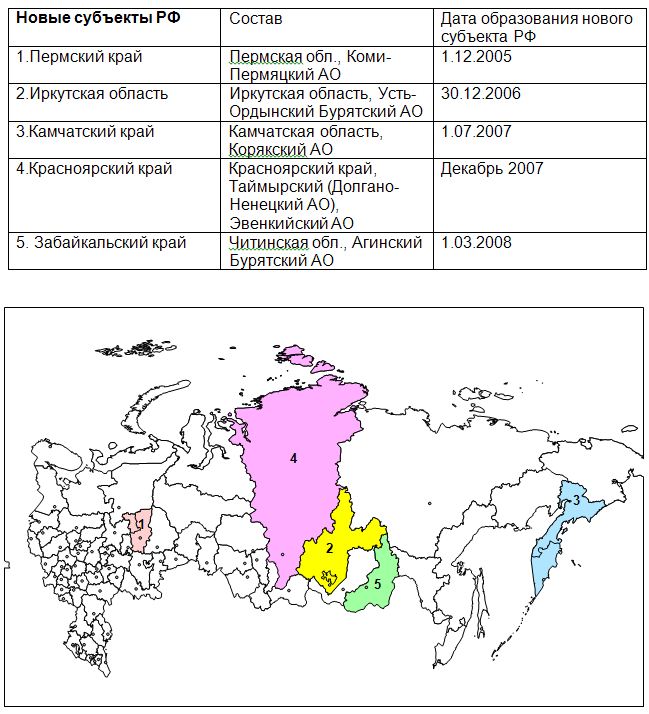

.Последовательность элементов иерархии российских регионов и России как региона мировой системы (рис. 4):

- Первичный регион (место) – предельно малый регион (теоретически это географическая точка)

- Административный район

- Субъект Российской Федерации

- Экономический район

- Макроэкономическая зона

- Российская Федерация

- Евразия и ее экономические союзы* (СНГ, АТЭС и т.д.)

- Мир.

Рис.4. Регионы России в мировом сообществе (Гранберг, с.24)

*См.: Презентация кн. Винокуров Е., Либман А. Евразийская континентальная интеграция. СПб.: ЕАБР, 2012. Книга (ПОЛИСТАТЬ ВСЕМ): см. с.60 и далее – названы все основные ассоциации. Презентация книги. С.6

Системы взаимодействий и международного сотрудничества между регионами разных стран:

- система горизонтальных взаимодействий между регионами разных стран – международное сотрудничество городов-побратимов, международное сотрудничество регионов одного ранга (например, области Российской Федерации и земли ФРГ)

- система горизонтально-вертикальных взаимодействий между регионами разных стран – международное сотрудничество региона–субъекта федерации и другого государства (например, Белоруссии).

Экономическое пространство - это насыщенная территория, вмещающая множество объектов и связей между ними: населенные пункты, промышленные предприятия, хозяйственно освоенные и рекреационные площади, транспортные и инженерные сети и т.д. Основные понятия региональной экономики близкие к понятию «экономическое пространство» - пространственная (территориальная) организация хозяйства и пространственная (территориальная) структура экономики. Соответствие между характеристиками и параметрами, определяющими качество экономического пространства:

- Плотность - численность населения, объем валового регионального продукта, природные ресурсы, основной капитал и т.д. на единицу площади пространства

- Размещение - показатели равномерности, дифференциации, концентра¬ции, распределения населения и экономической деятельности, в том числе существование хозяйственно освоенных и неосвоенных территорий

- Связанность - интенсивность экономических связей между частями и элементами пространства, условия мобильности товаров, услуг, капитала и людей, определяемые развитием транспортных и коммуникационных сетей

- «Экономическое расстояние» - транспортные и трансакционные издержки на преодоление физического расстояния.

Задание: прочитать монографию Бияков О.А. Теория экономического пространства: методологический и региональные аспекты. Ред. А.В. Дюмина. Томск: изд-во Томского ун-та, 2004. Дополнить характеристики и параметры экономического пространства. Прочитать ниже фрагмент учебника (Андреев А.В., 2009) и ответить на вопросы (они сформулированы сразу после фрагмента текста).

Экономическое пространство рассматривают на разных уровнях. Мировое экономическое пространство – мегауровень, экономическое пространство страны – макроуровень, экономическое пространство региона – мезоуровень, а экономическое пространство конкретных рынков можно отнести к микроуровню. Для экономиста границами пространства являются пределы действия основных хозяйственных потоков. Пространство следует определить как сферу действия и влияния конкретной экономической единицы, а также как систему отношений, охватывающих взаимодействие этих субъектов. При этом отношения могут меняться во времени и под влиянием внешних и внутренних факторов. Задача экономиста состоит в том, чтобы раскрыть природу совокупности хозяйствующих субъектов и определить ее проявление в данном пространстве.

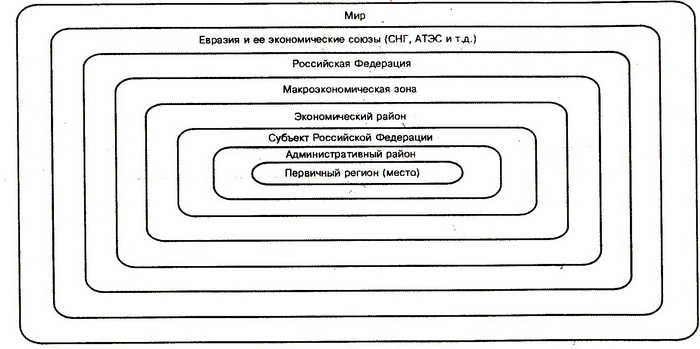

Единое экономическое пространство – это единая структура национальной экономики. Внутри этой структуры каждый элемент зависит от структуры совокупности и законов, ею управляющих, с одной стороны, с другой стороны – это взаимозависимость и интеграция этих элементов. Всех агентов экономики объединяет единое экономическое пространство страны, где одинаковые для всех правила отслеживают и поддерживают особые государственные институты. Говоря об экономическом пространстве, следует разделять единое и общее экономическое пространство. Единое экономическое пространство (ЕЭП) предполагает существование на территории страны единой национальной валюты, единой законодательной базы, единого национального банка, единых условий перемещения людей и товаров по территории (Андреев, с. 14).

Необходимые признаки (и условия) единого экономического пространства (Гранберг, с.29):

- общее экономическое (федеральное) законодательство

- единство денежно-кредитной системы

- единство таможенной территории

- функционирование общих инфраструктурных систем (энергетики, транспорта, связи и т.д.)

- важнейшими составляющими единого экономического пространства являются национальные (общероссийские) рынки товаров и услуг, труда, капиталов.

Единое экономическое пространство лежит в основе формирования общего экономического пространства (ОЭП), которое подразумевает достижение «равновесной и сбалансированной экономики», примерно одинакового уровня жизни на всей территории страны, равенство доходов, опирающееся на самодостаточность регионов и бюджетное выравнивание. К экономическим условиям, характеризующим движение к ОЭП, относятся (Андреев, с.15):

- выравнивание доходов на основе имеющихся ресурсов (трудовых, финансовых и т.д.), которое предполагает не равенство доходов, а соответствие, исходя из возможностей;

- равновесие и баланс цен (достигается за счет конкуренции, одинаковых издержек);

- равновесный уровень безработицы в регионах (за счет мобильности ресурсов);

- примерно одинаковый уровень жизни в регионах;

- единые правовые нормы и налоговая политика на территории страны (путем реализации бюджетного механизма).

Состояние экономического равновесия характеризуется тем, что ни один из экономических агентов не заинтересован в его изменении с помощью средств, которыми он располагает. Итальянский экономист В. Парето сформулировал принцип оптимальности, который гласит, что максимальное благосостояние, или общая полезность, достигается при условии, что стремление к благополучию отдельных лиц не ведет к снижению уровня жизни любого члена общества. По его мнению, этот принцип может быть реализован в условиях неограниченной конкуренции.

Впервые теоретическая модель общего экономического равновесия в условиях классического рынка была разработана швейцарским экономистом Л. Вальрасом как теория общего конкурентного равновесия. Модель Вальраса основана на использовании равновесных цен, обеспечивающих равенство спроса и предложения по каждому товару. Принято различать частичное, общее и реальное равновесие. В дальнейшем мы будем исходить из определения общего равновесия, которое выступает как единая взаимосвязанная система, образованная всеми рыночными процессами на основе закона свободной конкуренции. С точки зрения Вальраса, общее предложение конечных продуктов в денежном выражении должно быть равно общему спросу на них как сумме доходов, приносимых всеми факторами производства их собственникам. При этом равновесие считается достигнутым лишь тогда, когда существует не только равновесие спроса и предложения, но и равное благосостояние участников рыночных отношений, которое предполагает рост благосостояния всех участников. Данные положения отражены на схеме общего экономического пространства (рис.5).

Рис. 5. Схема общего экономического пространства (Андреев, с. 16)

Рыночное равновесие достигается через механизм конкуренции. Предположим, что общий рынок – это совершенный рынок, когда в одном рыночном пространстве на один и тот же продукт конкуренция установила одну цену. Сегодня в России межтерриториальная разница в ценах составляет 1 : 3 (соответственно, по уровню жизни 1 : 6). Этим можно объяснить трудность вхождения Сибири, Севера, Дальнего Востока, Северного Кавказа в общероссийский рынок, хотя эти территории находятся в едином экономическом пространстве (Андреев, с. 15).

Когда перестают действовать рыночные механизмы, в национальной экономике возникает дисбаланс и становится необходимым государственное регулирование. Роль государства в экономике предполагает взаимодействие государства и рынка как двух взаимодополняемых способов координации отношений между экономическими агентами и их группами. Таким образом, целесообразно рассматривать в качестве главных регулирующих сил достижения экономического равновесия, а соответственно и путей достижения общего экономического пространства, рынок и государственное регулирование. Взаимное влияние государства и рынка реализуется следующим образом: государство регулирует и стимулирует экономику и способствует организации общества, экономика определяет возможности и мощь государства и формирует экономические интересы общества. Одна сфера оказывает влияние на другую через разнообразные коммуникационные каналы, каналы движения материально-финансовых и информационных ресурсов, а также воздействуя на функционирование объектов, находящихся на их пересечении. Поддержание и стимулирование конкуренции в ОЭП является функцией государства. Даже в теоретической рыночной модели государству принадлежит важнейшая роль сохранения самого экономического пространства путем выражения общественных интересов. Ни один частный бизнес, каких бы гигантских размеров он ни достигнул, по своей природе не может проигнорировать свои собственные интересы и взвалить на себя интересы всего общества (Андреев, с. 16-17).

Главные признаки общей идеологии управления экономическим развитием, характеризующие роль государства в рыночной экономике (Гранберг, с. 29):

- государство – непосредственный участник рынка (как собственник)

- государство – внешний регулятор и координатор рынка.

Функция государства – создавать благоприятные условия для экономического развития. Регионы как особые субъекты экономической деятельности должны сами стать ее организаторами.

Пространственные элементы экономического пространства (Гранберг, с.30):

- вся территория страны

- экономическая морская акватория страны (территориальные воды, исключительная экономическая зона с национальными правами на судоходство, рыболовство, добычу полезных ископаемых с морского дна)

- аэротория (с национальными правами на деятельность воздушного транспорта, экологическую защиту и экологические квоты воздушного бассейна)

- анклавы и эксклавы.

Типичные примеры особых частей экономического пространства в России:

- анклавы - свободные и оффшорные экономические зоны, имеющие особые режимы внешнеэкономической и финансовой деятельности

- эксклавы - Калининградская область; объекты за границей, находящиеся в собственности, в аренде или под юрисдикцией России (территории посольств, база Черно-морского флота в Севастополе, космодром Байконур, угольные шахты на острове Шпицбергене и т.д.).

Внутренняя пространственная структура региона - это основание деления регионов на два основных типа – однородные и узловые. Соответствие между типами регионов с разной внутренней пространственной структурой и их главными чертами:

- Однородный (гомогенный, равномерный) регион - регион не имеет больших внутренних различий по существенным критериям, например по природным условиям, плотности населения, доходам на душу населения и т.п.; районообразующие признаки хорологически более или менее постоянны; каждый из территориальных участков региона насыщен признаками одного рода, но не обязательно равными мерами

- Узловой (центральный, полязизованный) регион - регион имеет один или несколько узлов (центров), которые связывают остальную часть пространства; наличие в регионе какого-либо особенного природного объекта (водного источника, месторождения полезного ископаемого и т.п.) или же крупного города; районообразующие признаки убывают от центра (ядра, узла).

Типовые элементы пространственной структуры узлового региона (Алаев, с.72-76):

- точка - это объект, участок, внутренними размерами которого можно пренебречь

- центр - это объект (или концентрированная группа объектов), который по отношению к остальному пространству выполняет какую-то важную функцию (административную, финансовую, информационную и т.п.)

- ядро - это часть региона, в которой в наибольшей степени (с наибольшей плотностью, интенсивностью) выражены его существенные признаки

- периферия - это часть пространства, дополняющая центры, ядро

- очаг - это центр, распространяющий на окружающую геоторию потоки вещества, энергии, информации

- фокус - это центр (ядро)

- полюс - это центр притяжения, по направлению к которому происходит стягивание, концентрация потоков вещества, энергии, информации, людей и т.п.

Формы пространственной организации хозяйства:

- промышленный узел

- транспортный узел

- территориально-производственный комплекс (ТПК)

- агломерация.

Формы пространственной организации городского расселения:

- малые города – от 10 до 20 тыс. чел.

- средние города – от 50 до 100 тыс. чел.

- полусредние города – от 20 до 50 тыс. чел.

- большие города – не менее 100 тыс. чел.

- крупные города – от 100 до 500 тыс.чел.

- сверхкрупные города – свыше 500 тыс.чел.

- поселки городского типа – не менее 2 тыс. чел.

- многофункциональные (полифункциональные) города

- монофункциональные города.

Типы сельских населенных пунктов:

- казачьи станицы и горные аулы

- лесопромышленные и горнопромышленные поселки

- оленеводческие и охотничьи поселки

- хутора

- деревни, села и поселки.

Соответствие между типами пространственной структуры (ПС) и крупными регионами России, в которых они представлены (Гранберг, с. 29):

- очаговая и рассеянная ПС - значительная часть европейского и азиатского Севера, а также южные регионы Сибири и Дальнего Востока, удаленные от железных дорог

- равномерно-узловая ПС - Центрально-Черноземный район, значительные территории других экономических районов в европейской части

- агломерационно-узловая ПС - наиболее промышленно развитые части Северо-Запада, Центра, Поволжья, Урала, юга Сибири.

Главные современные тенденции изменения соотношения трех типов пространственной структуры (ПС) в крупных регионах России (Гранберг, с. 29):

- уменьшается территория с преобладанием очаговой и рассеянной ПС

- увеличивается распространение агломерационно-узлового типа ПС.

Глава 2. Теоретические основы региональной экономики

Основные вопросы

Структура теорий региональной экономики. Генезис теорий региональной экономики. Фактор пространства в истории экономической мысли. Первые теории размещения производства. Теория центральных мест. Региональные рынки и пространственная теория цены. Теории региональной специализации и межрегиональной торговли. Общая теория размещения. Учение о пространственной организации хозяйства А. Лёша. Формирование региональной науки. Отечественная школа региональных экономических исследований. Основные направления исследований. Интеграция в мировую науку. Современные направления развития теорий региональной экономики. Новые парадигмы и концепции региона. Размещение деятельности. Пространственная организация экономики. Межрегиональные экономические взаимодействия

.2.1. Теории размещения хозяйственной деятельности

В России принято употреблять термин «теория размещения». В англоязычной литературе используется термин «spatial economics», переводимый как «пространственная экономика». Пространственный аспект в экономической науке Запада XIX в. изучался главным образом с позиций теории размещения (И.Г. фон Тюнен, А. Вебер, А. Леш). В это же время теория размещения оформилась в качестве особого направления в Германии, но классическая экономическая теория эти вопросы не рассматривала.

В 1909 г. вышла в свет книга Альфреда Вебера «Теория размещения производства: чистая теория штандорта», которая явилась первой работой по теории размещения. В 1920-х годах некоторые немецкие авторы – такие как О. Энглендер, X. Вайгман, X. Ритчл, А. Предел – дополнили анализ частичного равновесия А. Вебера анализом общего равновесия пространственных проблем.

Тем не менее, основоположником теории размещения производства принято считать И.Г. фон Тюнена. Он не был первым исследователем, который начал изучать пространство как экономическое явление, но он был первым, кто использовал для исследования пространства соответствующие методы анализа. В работе «Изолированное государство» (1826 г.) Тюнен создал абстрактную географическую модель для выявления закономерностей размещения сельского хозяйства (рис. 6).

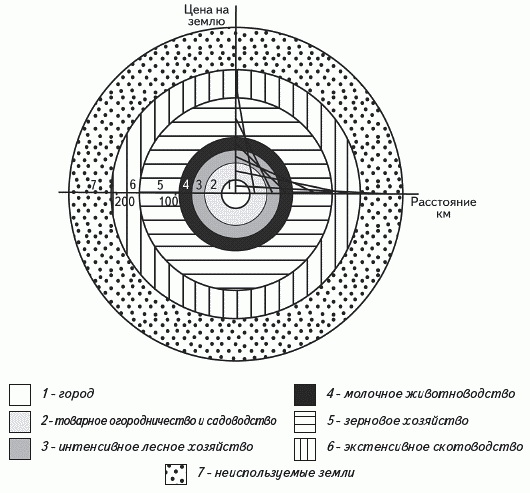

Рис. 6. Графические схемы размещения сельского хозяйства по Й. Тюнену (в тексте учебника А.Г.Гранберга (2006, с.43) и в работах по региональной экономике. Шкала расстояний помогает уточнить расположение колец (поясов) и установить соотношение между теоретическими и реальными поясами конкретной пригородной территории.

Теория предполагает наличие экономически изолированного от основного мира государства, в пределах которого имеется центральный город, являющийся единственным рынком сбыта сельскохозяйственной продукции и источником обеспечения промышленными товарами. В основе модели Тюнена лежали такие характеристики, как удаленность от центра и площадь. В данной модели транспортные издержки как линейная функция отделены от расстояния и от других факторов, воздействующих на размещение сельскохозяйственного производства и способы землепользования. Он полагал, что цена каждого продукта в любой точке пространства отличается от его цены в городе на величину транспортных затрат, которые прямо пропорциональны весу груза и дальности перевозки.

Далее Й. Тюнен пытается ответить на вопрос: какие формы примет при установленных предпосылках сельское хозяйство, и какое влияние на его размещение будет оказывать расстояние от города. Он находит ответ на поставленный вопрос методом сопоставления транспортных затрат на перевозку продукции от места производства до рынка. В результате выявляются зоны, наиболее благоприятные для размещения в их пределах тех или иных видов сельскохозяйственных производств. В рамках сделанных допущений оптимальная схема размещения сельскохозяйственного производства – это система концентрических кругов – поясов разного диаметра вокруг центрального города, разделяющих зоны размещения различных видов сельскохозяйственной деятельности. Чем выше урожайность (продуктивность) – тем ближе к городу должно размещаться данное производство. С другой стороны, чем дороже тот или иной продукт на единицу веса, тем дальше от города целесообразно его размещение. В результате интенсивность ведения хозяйства снижается по мере удаления от города.

Главные положения теории сельскохозяйственного штандорта Й. Тюнена:

- Предположение о наличии государства экономически изолированного от остального мира

- В пределах изолированного государства имеется центральный город – единственный рынок сбыта сельскохозяйственной продукции и источник обеспечения промышленными товарами

- Цена каждого продукта в любой точке пространства отличается от его цены в городе на величину транспортных затрат, которые принимаются прямопропорциональными весу груза и дальности перевозки

- методом сопоставления транспортных затрат на перевозку продукции от места производства до рынка выявляются зоны, наиболее благоприятные (с минимальными транспортными затратами) для размещения в их пределах тех или иных видов сельскохозяйственного производства

- Оптимальная схема размещения сельскохозяйственного производства – это система концентрических кругов (поясов) разного диаметра вокруг центрального города, разделяющих зоны размещения различных видов сельскохозяйственной деятельности

- Чем выше урожайность (продуктивность), тем ближе к городу должно размещаться соответствующее производство

- Интенсивность ведения хозяйства снижается по мере удаления от города

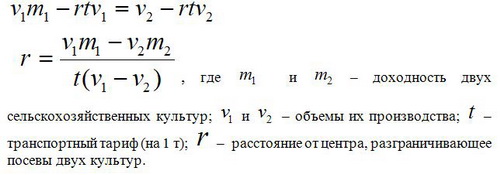

- Нахождение расстояния, отделяющего зоны размещения тех или иных видов сельскохозяйственной деятельности от центра сбыта, осуществляется по формулам:

Модель Тюнена. Презентация.

Современное дополнение концепции Тюнена (по: Шупер В.А. Синергетическая революция в географии и самоорганизация пространства России):

Исследованиями Г.В. Иоффе и Т.Г. Нефедовой было установлено, что концентрические тюненовские зоны специализации сельского хозяйства по-прежнему хорошо выражены вокруг российских городов – специализация изменяется по мере удаления от города, но уже совершенно не прослеживаются в Западной Европе и Северной Америке (Иоффе, Нефедова, 2000)*. Там это – давно пройденный этап территориальной организации хозяйства. Причина прежде всего в несопоставимо более высоком уровне инфраструктурного насыщения территории.

*Иоффе Г.В., Нефедова Т.Г. Квази-тюненовский ландшафт в регионах России // Российские регионы и центр: взаимодействие в экономическом пространстве. М.: ИГ РАН, 2000. С.104-113.

** Нефедова Т.Г. Город и сельское хозяйство //Демоскоп. Электронная версия бюллетеня Население и общество. № 141–142. 1–25 января 2004, (Полностью опубликовано в книге: Нефедова Т.Г. Сельская Россия на перепутье: Географические очерки. М.: Новое издательство, 2003. с. 290-304).

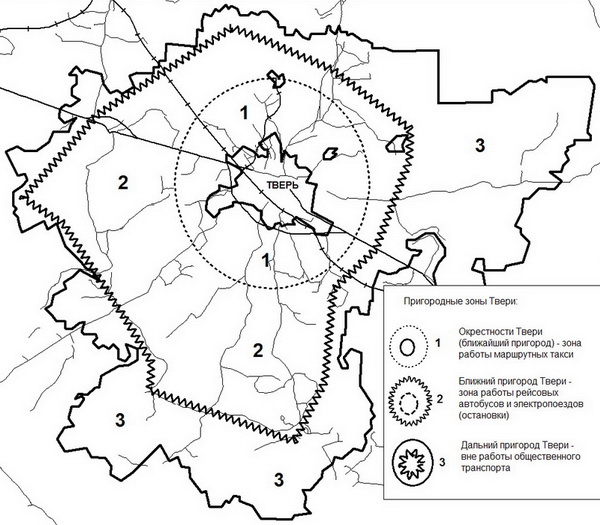

Концентрическое строение географического пространства - один из законов территориальной организации общества, когда под воздействием мест концентрации, обычно превращающихся в хозяйственно-культурные центры территории, окружающее их пространство приобретает концентрическую структуру (Ткаченко, 2002). Пример проявления этого закона – в формировании пригородных зон (окрестности, ближний и дальний пригород) работы общественного транспорта. Зоны выявляются по протяженности и конечным остановкам маршрутов общественного транспорта, например, в пригороде Твери – рис. 3 (Яковлева, Воронежцев, 2014)

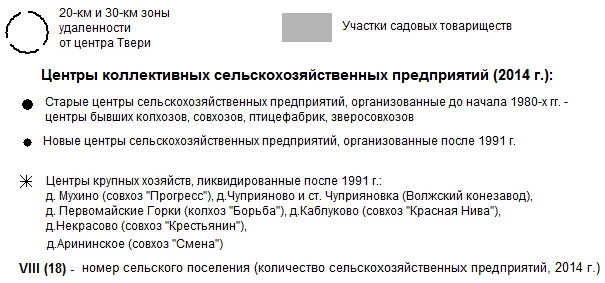

Рис.6а. Пригородные зоны Твери с разными условиями транспортного обслуживания населения. Направления и протяженность маршрутов скоростных видов транспорта определяют границы первого пригородного пояса – окрестности города. Маршруты рейсовых автобусов «очерчивают» зону (второй пояс) ближнего пригорода, за пределами которой расположен дальний пригород (третий пояс). Такое транспортное зонирование характерно для крупных по площади пригородных районов. См.: Яковлева С., Воронежцев И. Транспортные условия пригородного расселения. Географический анализ пригородной зоны крупного города. Монография. Saarbrucken, Deutschland: Palmarium Academic Publishing, 2014. 128 с. Электронная версия монография открыта для просмотра всем студентам.

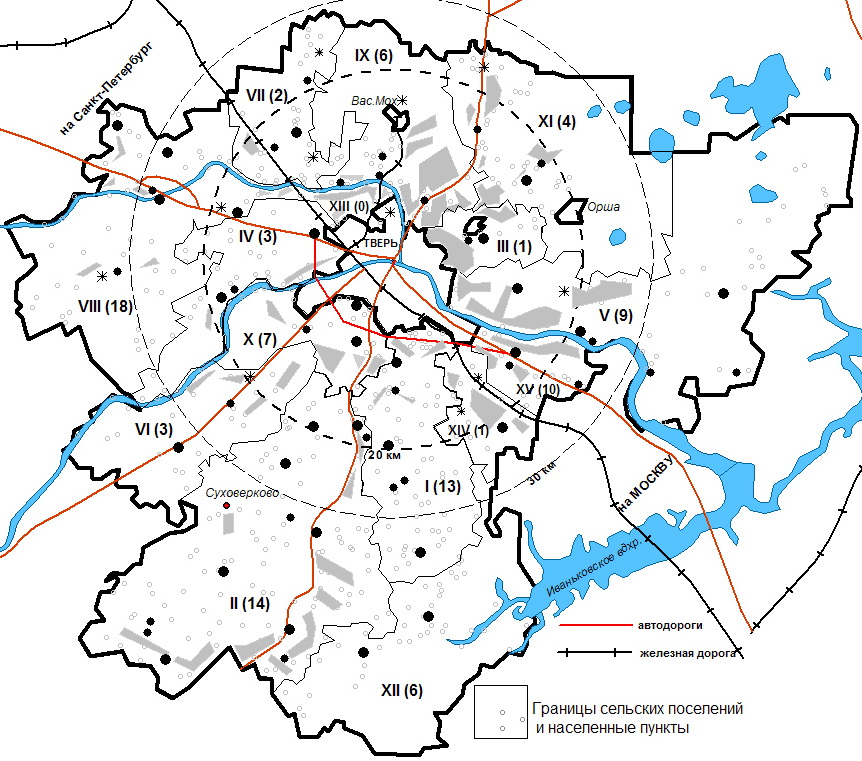

Рис.6б. Центры сельскохозяйственных предприятий и дачные территории (садовые товарищества) в сельских поселениях пригородного Калининского района, 2014 (Яковлева С.Трансформация аграрных функций пригородных территорий. География и экономика пригородного сельского хозяйства. Монография. Saarbrucken, Deutschland: Palmarium Academic Publishing, 2014. С.30). Вывод: пояс пригородного сельского хозяйства вокруг Твери – это зона высокой концентрации аграрных и агрорекреационных функций в 20–30 км от центра Твери. Схема размещения хозяйств пригородного типа точно соответствует первому «кольцу» Тюнена. Зона пригородного хозяйства представляет собой территорию, где товарное и потребительское огородничество и садоводство сочетается с отраслями товарного производства продуктов питания для горожан (мясо, яйца, молоко) и зверохозяйствами (с производством готовой товарной, в том числе элитной продукции – меха, шубы и пр.). По Тюнену, плотное размещение товарного сельскохозяйственного (агропромышленного) производства определено малыми транспортными расходами и близостью потребителя.

Теория размещения промышленности. Следующим шагом в развитии теорий размещения стало появление теории размещения промышленности. Ее основоположниками стали немецкие ученые В. Лаундхарт и А.Вебер.

В. Лаундхарт разработал теорию рационального штандорта промышленного предприятия. Его главное открытие – метод нахождения пункта оптимального размещения отдельного промышленного предприятия относительно источников сырья и рынков сбыта продукции. В отличие от размещения сельскохозяйственного производства, при размещении промышленности место производства и место добычи сырья рассматриваются как разные пространственные пункты. Решающим фактором размещения производства у В. Лаунхардта, так же как и у Й.Тюнена, являются транспортные издержки. Производственные затраты принимаются равными для всех точек исследуемой территории. Точка оптимального размещения предприятия находится в зависимости от соотношений перевозимых грузов и расстояний. Рис.2.2. в тексте учебника А.Г.Гранберга (2006, с.45).

Основные положения модели рационального штандорта промышленного предприятия В. Лаунхардта:

- решающий фактор размещения производства – транспортные издержки

- производственные затраты принимаются равными для всех точек исследуемой территории

- точка оптимального размещения предприятия находится в зависимости от весовых соотношений перевозимых грузов и расстояний методом весового (или локационного) треугольника.

Основные положения теории промышленного штандорта А. Вебера (1909 г.):

- три основные ориентации в размещении: транспортная, рабочая и агломерационная

- агломерационный фактор – это «объединенная агломерационная сила» – условия (кроме транспорта и рабочей силы), влияющие на размещение предприятия

- метод изодапан (изолинейное графическое построение) для определения промышленного штандорта с учетом совместного влияния факторов транспортных издержек и рабочей силы

- формулы агломерационных эффектов.

Транспортная ориентация. Согласно А.Веберу, величина транспортных издержек зависит от веса перевозимого груза и расстояния перевозки. Под влиянием транспортных издержек промышленное предприятие будет притягиваться к тому пункту, в котором с учетом местоположения центра потребления и источников сырья имеются минимальные транспортные издержки. Этот пункт – транспортный штандорт. Производства с высокой материалоемкостью тяготеют к пунктам производства сырья и материалов, а производства с низкой материалоемкостью – к центру потребления.

Рабочая ориентация. Рабочий пункт определяется с учетом различий в издержках на рабочую силу. Перемещение производства из транспортного пункта в рабочий пункт может произойти тогда, когда экономия на рабочих издержках в данном пункте перекрывает перерасход в транспортных затратах из-за перемещения производства.

Агломерационная ориентация. Анализ влияния агломерационных факторов на размещение промышленного предприятия заключается в оценке эффекта экономии за счет укрупнения производства. Слияние мелкого производства с крупным происходит, если величина экономии от слияния предприятий больше перерасхода транспортных затрат из-за переноса мелкого производства.

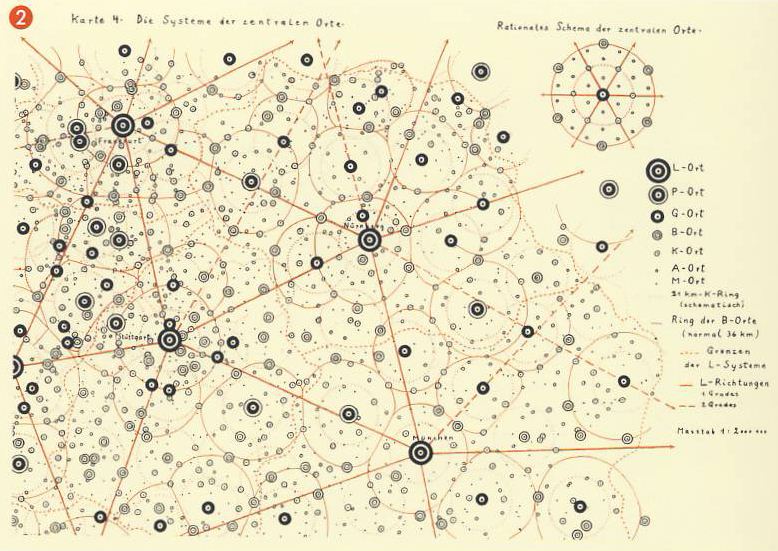

Теория размещения населенных пунктов. Следующим шагом в развитии теорий размещения стало появление теории размещения населенных пунктов. Первую теорию о функциях и размещении системы населенных пунктов (центральных мест) в рыночном пространстве выдвинул В. Кристаллер. Его теория центральных мест раскрывается в вышедшей в 1913 г. работе "Центральные места в Южной Германии" (рис. 7).

Рис. 7. Факсимиле с оригинальной карты центральных мест в южной Германии (часть) W. Christaller// Национальный атлас Федеративной Республики Германии. Том « Деревни и города» (Лейпциг, 2002). С.12-25.

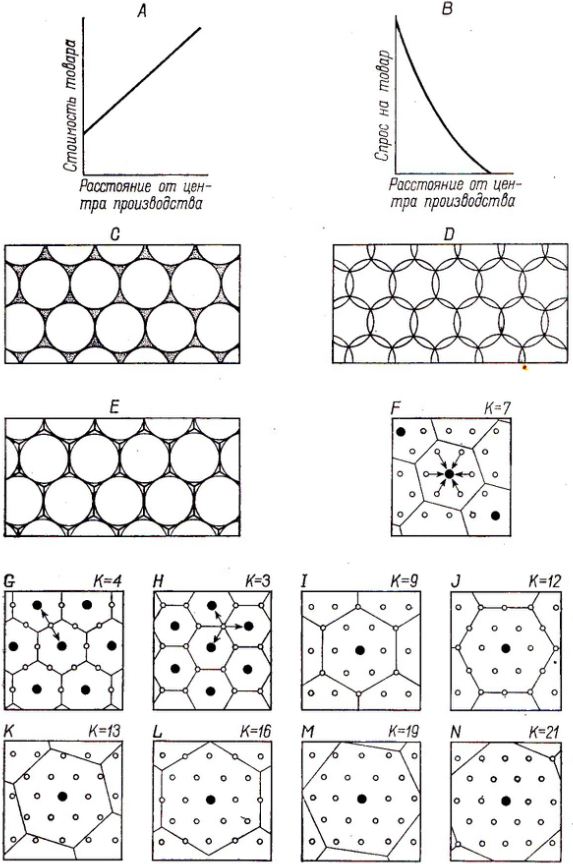

Теория центральных мест в элементарном изложении (Тойн П., Ньюби П., с.265-270). Известны различные попытки теоретически объяснить иерархическую организацию сети поселений и упорядоченность в расстояниях между поселениями, характерную для центров той или иной функциональной специализации в различных районах. Основной постулат теории (обычно известной под названием теории центральных мест) заключается в том, что размещение экономической деятельности главным образом определяется условиями предложения и спроса. Другие факторы (такие, как рельеф, население и транспорт), конечно, важны, но чтобы проверить влияние только спроса и предложения, необходимо предположить нечто простое о роли других факторов. Примером служит условие "при прочих равных условиях", часто используемое в экономической теории. Таким упрощением для теории центральных мест служит характеристика района как однородной равнины с одинаково плодородными почвами, регулярно распределенным населением, для которого типичны одинаковые запросы и предпочтения. Предполагается, что транспорт доступен в любом направлении, а транспортные издержки растут прямо пропорционально расстоянию. Речь идет об идеализированной территории, известной как изотропная поверхность.

В таком районе издержки снабжения любого поселения товаром будут зависеть от расстояния от места производства товара до этого поселения (рис. 8, А). Так как спрос на большинство товаров уменьшается с ростом издержек, очевидно, что спрос на любой товар в любом районе будет уменьшаться с ростом расстояния от места производства до тех пор, пока не будет достигнута точка, где транспортные издержки сделают товар столь дорогим, что на него совершенно исчезнет спрос (рис. 8, В). В свою очередь, так как население распределено регулярно и транспортные издержки пропорциональны расстоянию, зона сбыта любого товара будет иметь форму круга и место производства этого товара расположится в центре зоны сбыта. Следовательно, место производства станет «центральным местом» и все поселения, снабжаемые из этого центра, будут «зависимыми местами». Реальный размер зоны сбыта товара полностью определится ценой товара в центральном месте и расстоянием, на котором транспортные издержки еще терпимы сравнительно с ценой товара.

Весь изучаемый район можно было бы разделить на ряд круглых сбытовых зон для различных товаров, но при этом возникает трудность: когда окружности касаются одна другой, то между ними остаются необслуженные территории (заштрихованные ареалы на рис. 8. С); если же круги заполнят всю территорию, то возникнут зоны перекрытия (рис. 8, D). По этим причинам оба способа непродуктивны при «обеспечении» территории. Наиболее эффективные районы сбыта на такой территории имеют форму правильного шестиугольника (вспомним о форме пчелиных сот). Шестиугольники гораздо равномернее заполняют территорию, чем круги, и поэтому логично заменить постулат о круглых зонах сбыта постулатом о шестиугольных зонах (по тем же соображениям о поставках и спросе на товары).

Рис. 8. Типы шестиугольных рыночных зон (Тьйн, Ньюби, с.266).

Но, точно так же как круглые зоны сбыта могли быть разных размеров, будут различны по величине и шестиугольные зоны – в зависимости от показателей спроса. Наиболее простые соотношения возникают, когда центральное место обслуживает всю клиентуру каждого из ближайших зависимых мест (рис. 8, F). Поскольку есть 6 зависимых мест, непосредственно окружающих центральное место, принято предположение, что при максимальном спросе на один какой-либо товар со стороны одного какого-либо поселения (будь то центральное место или зависимое место), каждая зона сбыта будет содержать 7 единиц спроса: 6 для зависимых поселений плюс 1 для центрального места. Цифра суммарного спроса носит название «k-оценки» центрального места, и в этом случае k = 7.

Возможно, что и не вся клиентура ближайших поселений ориентируется непременно только на одно центральное место. Например, в каждом из зависимых поселений спрос может быть поровну разделен между двумя центральными местами (рис. 8, G). В этом случае k = 4, поскольку каждое зависимое место дает по 1/2 единицы спроса плюс 1 единица, приходящаяся на само центральное место. В третьем случае каждое зависимое место может разделить свой спрос между 3 центральными местами, расположенными на одинаковом расстоянии от поселения (рис. 8, Н), здесь k = 3, поскольку каждое из 6 зависимых поселений дает по 1/3 единицы спроса плюс 1 единицу дает само центральное место.

Можно построить много других систем, или «сетей», с другими значениями k (рис. 8, I – N), но все они будут производными от сетей k = 3, k = 4 и k = 7. Например, сети k = 13 и k = 19 сходны с сетью k = 7 в том, что суммарный спрос зависимых мест удовлетворяется одним центральным местом.

Проверка этих различных зон сбыта установила, что товары, нуждающиеся в большом объеме спроса (то есть имеющие высокий «порог» клиентуры), будут продаваться в меньшем числе центральных мест, чем товары с низкими пороговыми требованиями. Из этого в свою очередь следует, что центральные места, предлагающие покупателям товары с высокими пороговыми требованиями, будут размещаться дальше одно от другого, чем места, продающие товары более низкого порядка. Следовательно, иерархия центральных мест возникает в результате различных сочетаний товаров, предлагаемых в различных местах. Характер иерархии и распределения поселений по их функциональной специализации, очевидно, зависит не только от разнообразия рассматриваемых товаров, но и от k-оценок, используемых при моделировании иерархической упорядоченности поселений.

Кристаллер основал свою теорию на предположении, что k-оценки в любом районе можно определить, исходя из трех различных принципов. В районах, где предложение товаров центральными местами должно быть максимально приближено к зависимым поселениям, действует «принцип сбыта» (система k = 3 и ее производные). При такой ориентации возникает наибольшее возможное число центральных мест. Однако, когда более важен учет издержек на строительство транспортной сети, центральные места будут размещаться по «транспортному принципу» (система k=4 и ее производные), ибо при такой иерархии максимально возможное число важных центральных мест расположено на одной трассе, соединяющей более крупные города. В районах, где необходим четкий административный контроль над зависимыми поселениями, центральные места возникают в соответствии с «административным принципом» (сеть k = 7), ибо при такой схеме центральные места не делят своего влияния за каждое зависимое место.

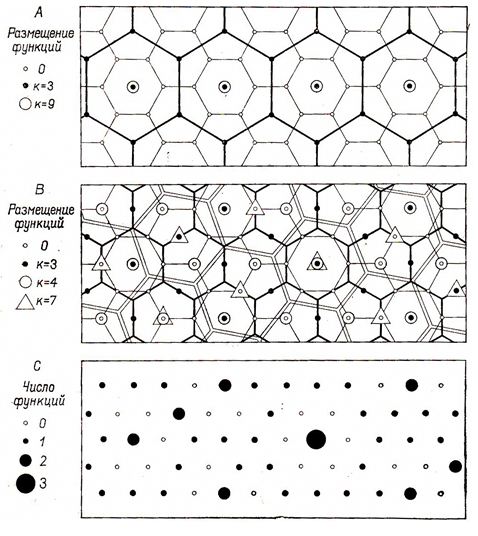

Основной недостаток теории с фиксированным значением k состоит в том, что предполагаются скачкообразные различия в спросе на товары. Так, при ориентации на сбыт минимальный размер порога, который можно использовать, будет k = 3, следующий размер k = 9 и третий размер k = 21. Вряд ли удивительно, что в этих условиях должна возникнуть очень строгая иерархия функций, где все поселения данного уровня обладают совершенно одинаковым сочетанием функций, а все места более высокого уровня содержат все функции центральных мест низшего порядка. Распределение мест одного иерархического уровня столь же упорядоченно. Это отражено на рис. 9, где показано размещение двух функций, одна из которых нуждается в рыночной зоне k = 3, а другая – в k = 9.

Рис. 9. Схемы размещения населенных пунктов, упорядоченных по функциональной иерархии.

А – жесткая (фиксированная) решетка k («принцип сбыта Кристаллера, сеть k =3); В – нежесткая (переменная) решетка k (модель Лёша, в которой используются зоны сбыта (рыночные зоны) сетей k =3, k =4 и k =7); С – распределение функций по центрам (модель Лёша, как и на рис. 8, но без контуров шестиугольников) (Тойн, Ньюби, с.269).

Система, предложенная А. Лёшем (1940), гораздо ближе к реальной действительности. Он заменил постулат Кристаллера о «фиксированных k -оценках» предположением о появлении рыночных зон всех возможных размеров. Следовательно, если сеть k = 3 была использована для товара с низшими пороговыми потребностями, то следующие пороговые потребности порождают k = 4, затем k= 9, k = 12, k = 13 и т.д. На рис. 9В показано размещение трех функций, одна из которых нуждается в сети k = 3, другая – в k = 4, а третья в k = 7.

При постулате о нестрого фиксированных значениях k также возникает иерархия функций, но в ней сочетание функций в различных местах более изменчиво, чем в системе с фиксированными k -оценками. Места более высокого иерархического уровня не обязательно будут содержать весь тот набор функций, который уже есть в местах более низкого уровня, а распределение поселений одного иерархического уровня будет менее упорядоченно (рис. 9, С).

При детальном анализе, конечно, нельзя найти района, который бы точно следовал теоретически выведенной системе, так как ни одно из первоначальных «упрощений» не – отвечает реальности. Однако имеется достаточно широкое сходство между теорией и реальностью, и это позволяет считать, что факторы предложения и спроса влияют на размещение экономической деятельности в сети поселений.

Упражнение (Тойн, Ньюби, с. 270).На разных листах кальки (или на компьтере) нанесите в одном и том же масштабе сети центральных и зависимых мест с различными k -оценками (например, k = 3, k = 4, k = 7):

- воспроизведите «принцип сбыта» Кристаллера путем наложения ряда сетей, кратных k = 3;

- воспроизведите теорию Лёша путем наложения сетей различных размеров.

Предположите, что каждая из сетей отражает распределение различных товаров (например, в системе Лёша сеть k = 3 могла бы представлять зону сбыта бакалейного магазина (продажа сухих съестных продуктов - крупа, хлеб, чай, кофе и др.), сеть k= 4 – зону сбыта мясной лавки и т. п.). Для обеих систем:

- проверьте сочетания функций, возникших в каждом центральном месте;

- постройте иерархию центральных мест;

- проверьте размещение центральных мест одного иерархического порядка.

Каковы основные различия между двумя системами?

_________________________

ИНТЕРАКТИВЫ И МОДЕЛИ:

- Модель формирования шестиугольной решетки центральных мест.

- «Сетка Кристаллера»

На рисунке представлена структура из нескольких слоев сетки, где каждый слой протонирован своим цветом. Расчет должен производиться послойно.

- Оптимальное размещение городов в пространстве (игра).

Современное дополнение концепции центральных мест: (по: Шупер В.А. Синергетическая революция в географии и самоорганизация пространства России):

Ныне системы центральных мест размывает «снизу» рост скоростей пассажирских сообщений, в результате чего сокращается число уровней иерархии, - за то же время потребитель может добраться до центрального места более высокого уровня и получить более широкий набор услуг. Соответственно, в центральных местах самых низких уровней просто отпадает нужда*. Этот феномен проявляется не только на локальном, но и на региональном уровне. Наиболее яркий пример - французские поезда TGV, развивающие скорость до 300 км/час и сделавшие повседневной реальностью ежедневные трудовые поездки на расстояние более 200 км. Какими теоретическими средствами описать происходящую в таких случаях трансформацию пространства?

Комментарий С.И.Яковлевой:* мы сильно торопимся с закрытием локальных центров, не обеспечив транспортной доступности до центров более высокого ранга. Торопимся и… разрушаем системы расселения.

___________________________Обзор всех теорий рационального использования пространства, созданных за 100 лет сделал А. Леш. Он обобщил их под углом зрения теории общего равновесия. В исследовании А. Леша нашли отражение все основные элементы классической теории размещения: тюненовский анализ районов производства, обслуживающих точечный рынок; анализ точек производства обслуживающих районов сбыта К. Лаунхардта; теория минимизации транспортных издержек и издержек на оплату рабочей силы при рациональном размещении промышленных предприятий А. Вебера; анализ моделей пространственной конкуренции в условиях дуополии и олигополии Г. Хотеллинга; теория региональных структур В. Кристаллера.

Экономические модели лишь относительно недавно стали важной частью регионального моделирования. Зарубежным межрегиональным моделям часто недостает пространственного содержания, поскольку регион в них рассматривается как единственная точка в пространстве. Характерные для внутрирегиональных моделей попытки определить пространственные связи сменяются в большинстве моделей анализом и прогнозированием процесса регионального роста и используются для прогнозирования экономической активности.

Заключительный вопрос (тест): установить соотношение между первыми теориями размещения производства и основными законами (закономерностями) территориальной организации общества. Отметить соответствие одинаковыми цифрами.

2.2. Теории специализации региональной экономики

Теория абсолютного преимущества. Первоначально большинство экономистов предполагало, что источником богатства территории является неэквивалентный обмен. Это направление экономической мысли получило название "меркантилизм" и было разработано европейскими учеными (Т. Мун, 1571–1641 г., В. Петти, 1623–1687 г., Дж.В. Колберт, 1619–1683 г.). Взгляды меркантилистов относились в первую очередь к межгосударственной торговле, однако они применимы и по отношению к межрегиональному обмену. Считая, что богатство территории определяется количеством золота и серебра, меркантилисты предполагали, что внешняя торговля должна всецело способствовать его увеличению. Для этого необходимо:

- стимулировать экспорт и ограничивать импорт;

- запретить вывоз сырья, используемого при производстве экспортируемых товаров и беспошлинно импортировать сырье, используемое для экспортно-ориентированного производства;

- ограничивать вывоз золота и серебра.

Таким образом, признание важной роли внешней торговли в обеспечении экономического роста сопровождалось увеличением ограничений и жесткой регламентацией внешней торговли со стороны государства. Эти ограничения одним из первых подверг критике представитель английской классической экономической теории Адам Смит (1723–1790 г.). Он показал, что благосостояние территории зависит не столько от количества золота и серебра, сколько от уровня развития производства за счет разделения труда и кооперации.

Специализация региона во внешней торговле должна основываться на принципе абсолютного преимущества. Согласно этому принципу регион экспортирует те товары, которые он производит с меньшими издержками, и импортирует те товары, которые производятся другими регионами с меньшими издержками. При этом производители должны действовать в условиях свободы конкуренции и невмешательства государства в экономику.

Теория сравнительного преимущества. Другой представитель классической школы Д. Рикардо (1772–1823 г.), развил теорию абсолютных преимуществ и показал, что торговля может быть взаимовыгодной, даже если один из регионов не обладает абсолютным преимуществом в производстве конкретных товаров. Принцип сравнительных преимуществ заключается в том, что регионы должны специализироваться на производстве тех товаров, которые они могут выпускать с наиболее низкими сравнительными издержками по сравнению с другими регионами. Сравнительные (относительные) издержки показывают, от какого количества одного из производимых товаров необходимо отказаться при увеличении производства другого товара на единицу.

2.3. Формирование региональной науки и отечественная школа региональных экономических исследований

Во многих странах в послевоенный период получили развитие исследования проблем региональной экономики. В период формирования региональной науки (1950-1960-е гг.) особую роль сыграли главные теоретические разработки американского ученого У.Айзарда (W.Isard):

- общая экономическая форма теории размещения производства

- адаптация методов макроэкономики для исследований регионов и межрегиональных связей

- модели пространственного равновесия

- модели размещенческих игр

- модели формирования промышленного комплекса

- исследование конфликтов в региональных системах

- разработка понятийно-терминологического аппарата региональной науки.

Основные направления отечественных исследований по региональной экономике:

- экономическое районирование

- региональная статистика

- закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил

- методы планирования и регулирования территориального и регионального развития

Основные положения концепции экономического районирования Н.Н.Колосовского, определяющие формы территориальной организации хозяйства:

- Вся территория страны делится на экономические районы, образованные по производственным признакам и представляющие в своей совокупности законченную систему региональных сочетаний производительных сил

- Каждый экономический район является всесторонне развитой в экономическом отношении территорией, объединяющей природные ресурсы, производственный аппарат, население с его трудовыми навыками, транспортные коммуникации и другие материальные ценности наиболее выгодным образом в виде производственно-территориального сочетания

- Научно-техническая политика индивидуализируется по экономическим районам. Для достижения наивысшей эффективности поощряются комбинированные технологические процессы при переработке сырья, получении энергии, использовании труда и оборудования, приводящие к созданию районных производственных комбинатов и производственно-территориальных комплексов. Ключевое понятие теории экономического районирования – энергопроизводственный цикл.

Наиболее сильные стороны научно-прикладных исследований отечественной школы региональной экономики:

- Создание методических основ системы территориального планирования и управления (в особенности новых форм территориальной организации хозяйства)

- Обоснование экономического районирования

- Разработка научных основ крупных региональных программ

- Разработка научных основ формирования территориально-производственных комплексов

- Разработка и применение методов прогнозирования и планирования.

Современные направления развития теоретических исследований в соответствии с общей структурой теории региональной экономики:

- Новые парадигмы и концепции региона

- Размещение деятельности

- Пространственная организация экономики

- Межрегиональные взаимодействия.

Новые концепции и направления в теории размещения деятельности:

- Новые объекты теории (размещение инноваций, телекоммуникационных и компьютерных систем, развитие реструктуризуемых и конверсируемых промышленно-технологических комплексов)

- Новые (нематериальные) факторы размещения (интенсивность, разнообразие и качественный уровень культурной и рекреационных услуг, творческий климат, привязанность людей к своей местности и т.д.)

- Анализ и прогнозирование поведения участников процесса размещения в условиях риска и неопределенности

- Теория диффузии инноваций (Т.Хагерстранд)

Соответствие между типами диффузий, согласно теории Т.Хагерстранда:

- диффузия расширения: инновация равномерно распространяется по всем направлениям от точки возникновения

- диффузия перемещения: распространение инноваций в определенном направлении

- смешанный тип: смешанный тип диффузии

Теория Т.Хагерстанда отражает волнообразный характер диффузий генерации нововведений. В идеальном отношении она близка известной теории великого русского экономиста Н.Д.Кондратьева (теория больших циклов, или «больших волн»).

Главные отличительные признаки теория полюсов роста французского экономиста Ф.Перу:

- Усиливает теорию центральных мест В.Кристаллера, используя более современные достижения экономической науки (в частности, метод «затраты – выпуск» В.Леонтьева)

- Во многих отношениях соприкасается с теорией производственно-территориальных комплексов Н.Н.Колосовского

- В основе идеи полюсов роста – представление о ведущей роли отраслевой структуры экономики, особенно лидирующих отраслей, создающих новые товары и услуги, центры и ареалы их размещения становятся полюсами притяжения факторов производства с их наиболее эффективным использованием, что приводит к концентрации предприятий и формированию полюсов экономического роста.

Развитие теоретических положений о полюсах развития французскими учеными:

- В качестве полюсов роста можно рассматривать не только совокупности предприятий лидирующих отраслей, но и конкретные территории (населенные пункты), выполняющие в экономике страны или региона функцию источника инноваций и прогресс. Региональный полюс роста представляет собой набор развивающихся и расширяющихся отраслей, размещенных в урбазированной зоне и способных вызывать дальнейшее развитие экономической деятельности во всей зоне своего влияния. Полюс роста – географическая агломерация экономической ак-тивности или совокупность городов, располагающих комплексом быстро развивающихся производств (Ж.Будвиль)

- полюсом роста может быть региональный комплекс предприятий, связанный с экспортом региона (Х.Р.Ласуэн)

- территории, расположенные между полюсами роста и обеспечивающие транспортную связь превращаются в оси (коридоры) развития, определяющие вместе с полюсами роста пространственный каркас экономического роста большого региона или страны (П.Потье).

Теории, использующие принцип функциональной дифференциации экономического пространства:

- теории (концепции) взаимодействия центра (ядра) и периферии

- теория полюсов роста

- теория формирования территориально-производственных комплексов

Три фундаментальных понятия, играющие важнейшую роль в системном анализе межрегиональных взаимодействий (или взаимодействия региональных экономик):

- оптимум Парето в многорегиональной системе

- ядро многорегиональной системы

- экономическое равновесие в многорегиональной системе.

Главная научная задача теоретиков-регионалистов – создание целостной теории пространственной экономики.

2.4. Новые парадигмы и концепции региона

Первоначально в трудах основоположников региональной экономики регион выступал только как сосредоточение природных ресурсов и населения, производства и потребления товаров, сферы обслуживания. Регион не рассматривался как субъект экономических отношений, носитель особых экономических интересов. Напротив, в современных теориях регион исследуется как многофункциональная и многоаспектная система. Наибольшее распространение здесь получили следующие подходы:

- Регион как квазигосударство. В этом качестве регион представляет собой относительно обособленную систему национальной экономики. Регионы аккумулируют все больше функций и финансовых ресурсов, принадлежащих центру.

- Регион как квазикорпорация. В этом качестве регион представляет собой крупный субъект собственности (региональной и муниципальной) и экономической деятельности. В этом качестве регионы становятся участниками конкурентной борьбы на рынках товаров, услуг, капитала (например, защита торговой марки местных продуктов, соревнования за более высокий региональный инвестиционный рейтинг и т.п.) .

- Регион как рынок. Подход к региону как к рынку, имеющему определенные границы, акцентирует внимание на общих условиях экономической деятельности (предпринимательский климат) и особенностях региональных рынков различных товаров и услуг Указанные парадигмы (регион как квазигосударство, регион как квазикорпорация, регион как рынок) затрагивают проблему соотношения рыночного саморегулирования, государственного регулирования и социального контроля.

- Регион как социум. Подход к региону как к социуму (общности людей, живущих на определенной территории) выдвигает на первый план воспроизводство социальной жизни (населения и трудовых ресурсов, образования, здравоохранения, окружающей среды и т.д.) и развитие системы расселения. Данный подход шире экономического, включает культурные, социально-психологические, политические и др. аспекты жизни регионального социума.

Макроэкономическим теориям больше соответствует подход "регион как квазигосударство". Методологии микроэкономического анализа больше соответствуют парадигмы "регион как квазикорпорация" и "регион как рынок". Применение макроэкономических теорий более уместно для гомогенных регионов. Микроэкономические теории целесообразно привлекать для гетерогенных регионов.

Теории размещения деятельности. Современной тенденцией развития этих теорий является смещение акцентов на новые нематериальные сферы деятельности и факторы размещения (разнообразие и качество сферы культуры и рекреационных услуг; творческий климат, экология). Закономерности размещения объясняются на основе анализа противоречивых индивидуальных, региональных, корпоративных и государственных интересов.

Пространственная организация экономики. В рамках этого направления существенный интерес вызывает теория полюсов роста. Центры экономического пространства, где размещаются предприятия лидирующих отраслей, становятся полюсами притяжения факторов производства, поскольку обеспечивают их наиболее эффективное использование. В качестве полюсов роста можно рассматривать не только совокупность предприятий, но и конкретные населенные пункты, выполняющие в экономике страны функции источника инноваций. Региональный полюс роста представляет собой набор развивающихся и расширяющихся отраслей, размещенных в урбанизированной зоне и способных вызывать дальнейшее развитие экономической деятельности в районе своего влияния.

Глава 3. Методы регионального анализа

Основные вопросы

Схема функционирования экономики региона. Статистическая база регионального анализа. Направления анализа экономики региона. Типология регионов. Анализ межрегиональных связей и территориальной структуры экономики.

Сложность объекта исследования региональной экономики определяет поиск адекватных методов исследования, которые в совокупности образуют два класса методов регионального анализа:

Главные аспекты методологии регионального анализа и последовательность их изучения в данном учебном пособии:

- Схема функционирования экономики региона

- Информационная база регионального анализа

- Направления анализа экономики региона

- Типология регионов

- Методы анализа межрегиональных связей и территориальной структуры национальной экономики.

3.1. Схема функционирования экономики региона

Полиструктурность, или множественность структурной организации – это качественное свойство региона. Различные точки зрения, с которых в региональной экономике может рассматриваться структура региона:

- экономическая

- социальная

- духовная

- природно-ресурсная

- институциональная.

Схема функционирования региона должна включать, как минимум, три взаимосвязанных блока (рис.10):

- экономика

- население

- природная среда

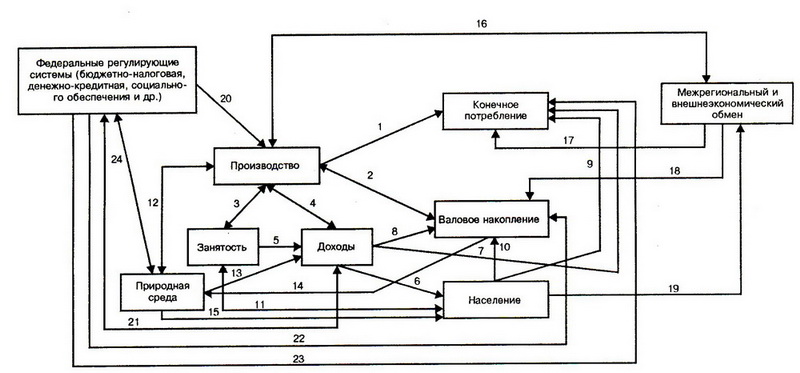

Рис. Укрупненная схема регионального экономического механизма: внутренние связи - номера связей 1 - 15; внешние связи - 16 - 24. (Гранберг, с. 98)

Сущность системного подхода к вопросам функционирования экономики региона – даже если концентрируется внимание только на экономике, необходимо учитывать связи с другими региональными подсистемами. Отличительные признаки устройства регионального блока «экономика» при переходе от административно-плановой экономической системы страны к рыночной экономике и реальному федерализму:

- каждый регион – субъект федерации становится экономической подсистемой с сильной взаимосвязанностью своих основных элементов

- значительно возрастает влияние доходов и платежеспособного спроса на региональное производство, потребление и инвестиции, развитие социальной сферы, а также влияние производства на занятость и доходы

- межрегиональный обмен осуществляется на рыночной основе, и поэтому регион как рынок испытывает влияние внешних конкурирующих и дополняющих рынков товаров, труда и капитала

- изменяются сущность и сила связей между элементами регионального механизма и внешней экономической средой (федеральными регулирующими системами, экономиками других регионов и мировыми рынками)

- для внутренних и прямых межрегиональных и международных связей типично их усиление, для связей с федеральными системами – изменение качества связей или ослабление.

Главные элементы укрупненной схемы регионального экономического механизма:

- воспроизводственные процессы, осуществляемые в регионе: воспроизводство регионального продукта, капитала, природных ресурсов и т.д.

- движение материальных и финансовых потоков между основными агентами экономики региона: предприятиями, домашними хозяйствами, государственными учреждениями.

- пространственные отношения и связи.

Направления движения финансовых потоков между основными агентами экономики региона: предприятиями, домашними хозяйствами, государственными учреждениями:

- значительная часть финансовых потоков проходит через региональный и местные бюджеты и внебюджетные фонды

- доходы бюджета субъекта складываются из налогов (собственных и регулирующих), получаемых от предприятий, используемых природных ресурсов и населения, а также из поступлений от федерального бюджета (субвенций, трансфертов и т.п.)

- источниками формирования внебюджетных фондов являются заемные средства, социальные сборы (страховые и т.п.), добровольные взносы, поступления из федеральных внебюджетных фондов и др.

- доходы регионального и местных бюджетов и внебюджетных фондов направляются на финансирование социальной сферы (особенно образования, здравоохранения, социального обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства), финансов поддержку производства (главным образом предприятий, находящихся полностью или частично в региональной и муниципальной собственности), инвестиции в региональное хозяйство, охрану окружающей среды.

Территориальные финансы представляют собой совокупность денежных средств, направляемых на экономическое и социальное развитие территорий. Главнее направление использования территориальных финансов: финансовое обеспечение социальной и частично производственной инфраструктуры.

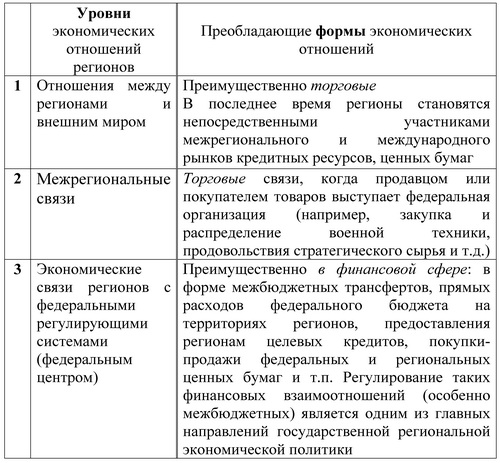

Соответствие между преобладающими формами экономических отношений регионов в национальной и мировой экономике:

Регулирование финансовых взаимоотношений (особенно межбюджетных) регионов с федеральным центром – это одно из главных направлений государственной региональной экономической политики.

3.2. Информационная база регионального анализа